HCI-HW : ch1. Human

1.1. Introduction

컴퓨처 시스템은 사용자(user,human)를 도와주기 위해 디자인된다. 이를 위해, 인지 심리학에 대한 선이해가 필요하다. 어떤 이를 위해 어떤 것을 디자인 하기 위해서는, 그것들의 능력과 한계에 대한 이해가 필요하다.

- 사람들이 그들 주변 세계를 어떻게 지각하는지

- 사람들이 정보에 어떻게 접근하고 정보를 어떻게 저장하는지

- 사람들이 문제를 어떻게 푸는지

- 사람들이 물리적으로 대상물을 어떻게 다루는지

HCI에 대한 논의를 구조화하는 하나의 방법은 "모델화"이다. 1983년 Card, Moran, Newell의 Model Human Processing을 살펴보자. 이는 3개의 하위시스템을 포함한다. 지각시스템, 운동신경(motor)시스템, 인지시스템이 그것이다.

위와같은 모델은 정보 입출력, 처리와 관련하여, 3개의 과정으로 묘사된다. 입출력, 기억, 처리가 그것이다.

이 장에서는 이 3가지를 중점적으로 살펴보기로 한다.

1.2. Input/Output channel

입출력은 다음과 같이 정의할 수 있다. 바깥 세계와의 상호작용은 정보를 받고 보내는 과정을 통해 발생하는데, 이를 입출력이라 말한다. 입력은 감각(senses)를 통해 발생하고, 출력은 운동신경(motor)을 통해 발생한다.

5가지 주요 감각(senses)은 시각, 청각, 촉각, 미각, 후각이 있다. 특히, 시각, 청각, 촉각은 HCI에서 매우 중요하다.

여기에는 몇 가지 작동물(effector)이 있는데, 팔다리, 손가락, 눈, 머리, 음성 시스템이 그것이다. HCI에서는 손가락이 중요하다.

그래픽 인터페이스에서는 스크린에 나타나는 정보를 시각에 의해 주로 받는다. 물론, 귀에 의해서도 정보를 받는다. 예를 들어 '비프'음이 있겠다. 촉각은 마우스를 이용한 키를 움직이는데 역할을 담당한다. 결국, 시각과 촉각은 주로 정보를 받아들이는 역할을 담당하고, 촉각이 주로 정보를 보내는 역할을 담당한다.

3개의 주요 감각과 운동신경 제어에 대해 이 장에서 공부하기로 한다.

1.2.1. vision

시각적 지각(visual perception)을 크게 2단계로 나누어 볼 수 있다. 바깥 세계로부터 자극을 받아들이는 물리적인 수용(reception)과 자극에 대한 해석(interpretation)하고 처리(processing)가 그것이다. 전자는 인눈과 시각 시스템의 물리적 속성인데, 이는 인간이 볼 수 없는 것들을 의미한다. 후자는 시각 처리의 해석적 능력이 불완전한 정보로부터 이미지를 구축할 수 있도록 돕는것을 말한다. 인간에 의해 시각적으로 지각될 수 있고 될 수 없는 것들에 영향을 미친다는 점에서 2가지 단계에 대한 이해가 필요하다. 그리고 이는 컴퓨터 시스템을 디자인하는데도 영향을 미친다.

The human eye

시각(vision)은 빛을 받아들이고, 이를 전기적 에너지로 변환시키는 매커니즘이다. 빛은 눈의 뒷 면에 거꾸로 포커스되어 이미비를 투과시킨다. 눈은 이 이미지를 두뇌까지 전달한다.

각막과 수정체가 빛을 빛에 민감한 망막에 모아준다. 망막은 2개의 광수용기(photoreceptor), 간상체와 원추체로 이루어져 있다.

간상체 : 이는 빛에 매우 민감하여 낮은 조도(illumination)에서도 볼수 있게 해준다. 깨끗한 디테일을 볼 수 없다. 빛의 조도를 필요로 한다. 어두운 방에서 밝은 곳으로 나올 때, 잠시 볼 수 없는 이유도 이 때문이다. 원주체는 간상체에 의해 억압되어 작동하지 않는다. 간상체는 각 눈마다 1억 2천개가 망막의 끝을 향해 위치되어 있다. 따라서 간상체는 말초 시각을 지배한다.

원주체 : 이는 간상체보다 빛에 덜 민감하다. 색체를 인지한다. 각 눈마다 600만개가 황반근처에 분포한다.

맹점 : 이는 시신경이 모이는 곳으로, 간상체와 원주체가 없다. (보이지 않는데) 시각체계가 이러한 손실을 보상하기 때문에 일상생활에는 영향을 미치지 않는다.si

신경절 세포 : 크게 X-세포와 Y-세포로 나뉜다. 전자는 황반에 집중적으로 위치하여 패턴을 인식하고, 후자는 망막에 넓게 퍼져있어 움직임을 인식한다. Y-세포가 망막에 넓게 위치하기 때문에 인간은 패턴보다 움직임을 먼저 인식한다.

Visual perception

perceiving size & depth(크기,깊이 인지하기)

시각체계는 다양한 크기더라도 비슷한 대상물을 식별한다. 그리로 이를 토대로 눈으로부터의 거리를 판별한 다.

거리와 관계하는, 크기와 깊이를 인지하는 방법은 무엇인가?

시각도 : 시각도는 대상물의 꼭대기에서 눈까지 선을 긋고, 대상물의 밑바닥에서 눈까지 선을 그은 후, 2개의 선이 이루는 각도이다. 시각도는 대상물의 크기와 거리에 영향을 미친다. 예를 들어, 2개의 대상이 같은 거리에 있다면, 보다 큰 것은 보다 큰 시각도를 형성한다. 만약 2개의 크기가 같은 대상이 다른 거리에 있다면, 먼 것은 보다 작은 각도를 이룬다.

따라서, 시각도는 대상물에 의해 찍힌 시각장의 정도를 지시한다. 그 단위는 각도(degree) 혹은 MOA(minutes of arc)이다. 1degreesms 60 MOA이고, 1MOA는 60 SOA(second of arc)이다.

대상물의 시각도는 대상물 크기를 지각하는데 어떻게 영향을 미치는가?

1) 첫째로, 대상물의 시각도가 너무 작으면 우리는 그것을 지각할 수 없다. 시력은 디테일을 명확하게 보는 사람의 능력이다. 시력 테스트는 수많이 존재한다. 일반적인 사람은 0.5SOA의 각도를 볼 수 있다.

크기 항등성 법칙(law of size constancy) : 시각도가 변해도, 대상물의 크기에 대한 우리의 지각은 일정불변한다는 법칙이다. 크기에 대한 우리의 지각이 시각도보다 다른 것에 의존한다는 사실을 지시한다.

2) 둘째로, 깊이(depth)가 있다. 깊이는 3가지의 단서를 제공한다.

ㄱ) 대상물의 위치와 거리이고,

ㄴ) 두 번재는 대상물의 크기와 높이이며,

ㄷ) 세 번째는 familiarity이다.

perceiving brightness (밝기 인지하기)

밝기(brightness) : 빛의 정도에 따른 주관적 반응이다. 휘도(luminance)에 영향을 받는다.

휘도(luminance) : - 대상물에 발산되는 빛의 양이다.

- 대상물의 표면에 떨어지는 빛의 양과 표면의 반사되는 성질에 의존한다.

- 물리적 성질로서 photometer에 의해 측정가능하다.

- 콘스라스트는 휘도와 관계한다.

휘도가 증가하면, 시력과 명멸도(flicker)가 증가한다.

눈은 빛의 깜박거림을 지속적으로 인지하는데, 빛의 깜박거림이 50HZ이하면 명멸하는 것으로 인지한다.

명멸은 말초시각에서 더욱 두드러진다. 또한, 디스플레이가 크면 클수록 명멸도가 더 심해진다.

perceiving color(색깔 인지하기)

색깔 구성 : 색조(hue), 세기(intensity), 순도(saturation)

- 색조 : 빛스펙트럼의 파장에 의해 결정된다.

- 세기 : 색의 밝기이다.

- 순도 : 백색(whiteness)의 양이다.

색의 인지 : 원주체(cone)에 의해 인지된다.

원주체 : 원주체는 3개로 나뉘어지는데, 각각은 3개의 색에 따로 반응한다. (파랑, 초록, 빨강)

the capabilities and limitation of visual processing(시각처리의 능력과 한계)

우리의 눈은 완전한 이미지의 변형 혹은 해석이다.

대상이 움직이거나 혹은 우리가 움직이더라도, 우리는 대상을 안정적으로 인지가능하다.

이미지에 대한 해석, 이용의 능력은 모호함(ambiguity)을 푸는데 사용된다.

광학적 환영

- 크기 항등성 법칙(law of size constancy)의 오류이다.

- 사이즈에 대한 우리의 지각을 신뢰할 수 없다.

Reading(읽기)

텍스트의 처리와 지각은 인터페이스 디자인에 있어 중요하다. (->이는 읽기와 관계한다.)

읽기 프로세스 단계

1) 페이지 위 글자의 시각페턴 인식한다.

2) 언어의 내적인 표상에 관하여 해석한다.

3) 문장론/의미론 분석을 포함하고 문단/문장 작동을 포함한다.

- 1,2 단계가 인터페이스 디자인에 미치는 영향이 중요하다.

- 단속운동(sccades) 고정지점에서 인지할 수 있다.

- 회귀(regression)도 종종 발생한다.

사람은 읽을 때, 문자 하나하나를 인지한다. 특히 친숙한 단어는 word shape를 사용한다.

책보다 컴퓨터에서 읽기가 속도가 더 느리다. 왜냐하면, 보다 긴 라인의 길이때문이고, 페이지마다 적은 수의 단어들이 있기 때문이다. -> 인터페이스 디자인으로 이 요소들을 줄일 수 있다.

Hearing (듣기)

청각을 시각 다음으로 이해하는 것은 과소평가이다. 청각시스템은 오히려 우리 환경에 대해 많은 정보를 전달한다.

The human ear

공기 중의 떨림/진동 혹은 음파로 듣기 가능하다.

사람의 귀는 크게 3개의 섹션으로 구성된다. : 외의, 중이, 내이

1) 외이

- 귀의 보이는 부분

- 2개의 부분으로 구성 : 귓바퀴, 귓구멍

- 외이의 목적은 크게 2가지가 있다.

ㄱ) 피해로부터 중이를 보호 : 중이가 일정한 온도를 유지하도록 하고, 먼지 유입을 방지한다.

ㄴ) 소리를 증폭시킨다.

2) 중이

- 바깥으로는 고막, 안으로는 달팽이관과 연결한다.

- 사운드는 귓구멍을 지나, 귀청을 떨게하고, 소골편을 떨게하고, 떨림을 달팽이관을 전달한다.

3) 내이

- 공기로 채워진 바깥과 달리 내이는 밀도높은 달팽이관 액체로 가득찼기 때문에, 공기에서 액체로 진동을 전달할 때, 소골편이 사운드 진동을 증폭시킨다.

processing sound

- 음조(pitch) : 사운드 프리퀀시의 정도

- 세기(loudness) : 사운드의 증폭정도. 프리퀀시는 그대로.

- 음색(timbre) : 사운드의 유형과 관계

- 두 개의 귀 : 거리 인지

+ 각각의 프리퀀시는 청각 시스템의 다른 부분을 각각 자극한다.

+ 귀는 배경소리는 무시하고 중요정보에는 집중하도록 한다. (칵테일 파티 효과)

+ 사운드 시스템은 인터페이스 디자인에서 보다 넓게 사용될 것이다.

1.2.3. Touch

터치 역시 우리의 환경에 대한 주요 정보를 제공한다.

- 뜨거움/차가움은 하나의 경고 효과이고,

- 게임에서의 버튼 움직임도 중요하다.

1) 피부

피부를 토해 촉각을 인지하는데, 피부는 지엽적이지 않다.

촉각지각 수용체

ㄱ) 온도수용기

ㄴ) 통증수용기

ㄷ) 기계자극 수용기 : 기계자극 수용기는 HCI에서 중요하다.

기계자극 수용기는 2가지 종류가 있다.

- 빠른 순응 기계적 수용기 : 지속적 자극에는 무반응하다.

- 느린 순응 기계적 수용기 : 지속적 자극에 계속적으로 반응한다.

보다 민간한 부분이 존재하는데, 이는 측정가능하다. 그 방법으로 two-point threshold test가 있다.

2) 운동신경감각

- 운동신경 감각은 몸과 팔다리의 위치를 지각한다.

- 크게 빠른 순응과 느린 순응이 있다.

1.2.4. moovement

운동신경 또한 HCI와 연계가 중요하다.

- 감각기관을 통해 자극을 받아들이고, 이를 뇌로 전달한다.

- 뇌는 적절한 근육에 반응을 전달한다.

1) 속도

- 반응시간(reaction time)과 운동시간(movement time)이 있다.

ㄱ) 운동시간 : 주체의 신체적/물리적 성질과 연관한다. (나이, 신체상태 등)

ㄴ) 반응시간 : 자극을 받아들이는 감각기관에 따라 다르다. 연습/습관을 통해 반응시간을 줄일 수 있다.

2) 정확도

- 반응시간 속도가 증가하면 정확도는 떨어진다.

- 정확도는 사용자와 업무에 따라 다르다.

속도와 정확도는 인터랙션 디자인에서 중요하다.

1.3. human memory

기억과 기억기능의 3가지 유형

1) 감각기억(sensory buffer)

2) 단기기억(Short-term memory)

3) 장기기억(Long-term memory)

1.3.1. Sensory memory

1) 감각기억

- 감각을 통해 받아들인 자극을 위한 완충장치로서의 역할을 한다.

ㄱ) 시각자극은 iconic memory에

ㄴ) 청각자극은 echoic memory에

ㄷ) 촉각자극은 haptic memory 채널을 통해 저장된다.

- 새로운 정보에 의해 지속적으로 변화한다.

ㄱ) iconic Memory

- 책을 읽을 때 누군가 물어보면, 어떤 물음인지 기억나지는 않지만, 물었다는 사실은 기억한다.

- 주어진 자극에 대해 그 때의 개인관심(attention)에 따라 감각기억에서 단기기억으로 이동한다.

- 관심(attention) : 경쟁하는 자극/생각 중 하나에 대해 마음속으로 집중하는 것이다. 제한된 감각과 마음과정의 능력 때문에 오직 하나에만 집중한다. (칵테일 파티 효과)

1.3.2. Short-Term memory

단기기억은 정보를 다시 부르기 위해 잠시동안 쓰는 메모지오 같다.

잠깐 동안의 필요한 정보를 저장한다.

+ 용량의 한계 발생

메모리 용량 측정 2가지 방법

- 수열을 순서대로 기억하는 것

- 순서에 관계없이 기억을 자유롭게 다시 부르는 것

+ 청크(chunk)

청킹정보는 단기기억의 용량을 증가시킨다. 무의식은 청킹하려는 욕구가 강하다.

+ 초두효과(recency effect)

마지막에 본 단어를 중간에 본 단어보다 더욱더 잘 다시 부르는 것(recall)이다. 방해를 받으면 초두효과는 발생하지 않는다.

-> 따라서, 단기기억은 다른 정보의 간섭/방해로 손상을 입는다. 반면, 장기기억은 간섭/방해로 손상을 입지는 않는다.

단기기억은 하나의 시스템이 아니라 여러 개의 구성물로 구성되어 있다. 시각채널, 음성 채널 등이 그것이다.

1.3.3. Long-Term memory

- 장기기억은 사실정보, 경험지식, 과정법칙을 저장한다. 즉, 우리가 '안다'고 말하는 모든 것을 저장한다.

- 단기기억과의 차이는

ㄱ) 거대한 용량 ㄴ) 느린 액세스 시간 ㄷ) 천천히 발생하는 망각 이 있다.

- 단기기억의 리허설(rehearsal)을 통해 장기기억으로 정보를 이동시킨다.

Long-Term memory structure

- 장기기억의 구조에는 2가지 유형이 있다.

ㄱ) 일화적 기억(episodic memory) ㄴ) 의미적 기억 (semantic memory)

1) 일화적 기억

연속적 형태로의 경험과 사건에 대한 메모리를 재현한다. 실제사건을 재구조화가 가능하다.

2) 의미적 기억

사실의 기록, 개념, 습득된 스킬을 말한다. 일화적 기억에서 발생한다. 경험으로부터 새로운 사실과 개념을 배운다. 의미적 기억은 몇가지 방법으로 구조화가 가능하다.

ㄱ) 정보로의 접근 ㄴ) 정보조각들간의 관계 재현 3) 인터페이스

- 보다높은 단계(higher level)은 특정 케이스를 일반화하는 과정이다.

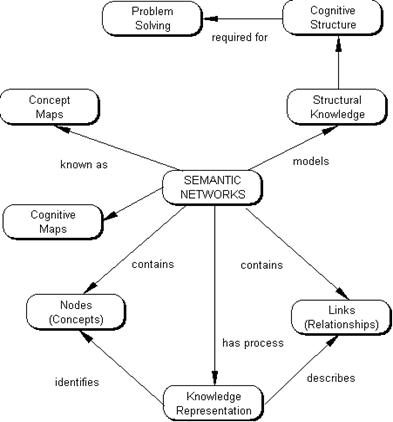

- 네트워크 그림은 우리의 지식이 관계에 의해 조직되는 방법을 묘사한다.

- 콘린(Collins)과 퀼란(Quillian)의 증명

메모리 조직 모델로서 의미적(semantic) 네트워크의 실행가능성은 콘린(Collins)과 퀼란(Quillian)에 의해 증명됐다.

정보가 가장 추상적 수준에 저장되기 때문에, 메모리 위계를 통해 정보를 찾아야 한다는 이론이다.

많은 수의 다른 메모리구조가 어떻게 우리가 다양한 유형을 저장하고 나타내는지를 설명하기 위해 제안되었다.

- 의미적 네트워크

(장점) 의미적 네트워크는 메모리내 단일 아이템들 사이의 관계와 협력을 나타냈다.

- 프레임/스크립트 : 구조화된 표현이고, 정보를 데이터구조로 조직화하고, 정보를 위계적구조지식으로 변화시킨다.

ㄱ) 프레임 : 구조화되고 위계서열적 정보를 포함하는 의미적 네트워크로 확장한다.

ㄴ) 스크립트 : 상황에 대한 전형적 지식을 표현하는 모델을 시도한다.

스크립트는 슬롯과 같은 수많은 요소로 구성된다. 그 요소는 적절한 정보로 채워질 수 있다.

- 슬롯 : 가치를 더한다. 고정되거나 변하기 쉬원 정보나 과정적 지식이 그것이다.

- 절차적 기억어떤 방법에 대한 기억이다. 같은 모델로 production system이 있다.

상황-행동 법칙(condition-action rule)이 장기기억에 저장되면, 정보가 단기기억에 들어와서 특정상황과 매치되고, 그러면 행동이 결과로 드러나서 실행된다.

Long-term Memory process

-장기기억과 관련한 3개의 주요행동

ㄱ) 정보의 기억/저장 2) 망각 3) 정보인출

1) 기억/저장

- 리허설을 통해 단기기억에서 장기기억으로 이동한다. 그 방법으로는

ㄱ) 자극에의 반복된 노출 ㄴ) 정보조각의 리허설이 있다.

- Ebbinghaus 실험

배우는 양은 배우는 시간에 비례한다. (=전시간 가설 total time hypothesis)

- Baddeley 실험

학습시간을 나누면 더욱 효율적이다. (= 학습의 분배 distribution of practice effect)

- 반복은 정보를 배우는데 충분하지 않다.

- 대상물로 표현되는 단어가 개념으로 표현되는 단어보다 기억하기 쉽다.

- 문장이 기억하기에 용이하다. (Battlett실험 : 이는 장기기억의 의미적 기억과 연관한다)

2) 망각

-구조, 친숙성, 구체성이 정보학습에 용이한 반면, 망각에는 2가지가 존재한다.

ㄱ) decay ㄴ) 방해/간섭(interference)

1) decay

- 장기기억의 정보는 결국 망각된다.

- 기억 시작과 함께 바르게 망각하는 반면, 시간이 지날수록 망각은 느려진다.(=jost`s law)

2) 방해/간섭

- 새로운 정보가 오래된 정보를 손상시킨다.(=retroactive interference)

- 오래된 정보가 새로운 정보를 방해한다. (= proactive inhibition)

- 감정적 요인에 의한 망각에 따르면, 감정적 단어가 단기기억보다 장기기억에 더욱 쉽게 기억횓ㄴ다.

긍정적 정보는 부정적 정보보다 더욱 기억하려는 경향이 있다. 일반적인 사건보다 감정적인 사건을 더욱 잘

기억한다.

(여전히) 논쟁사항

실제로 망각하는지 혹은 기억으로부터 특정 아이템에 접근이 어려운 것인지는 여전히 논쟁거리이다.

장기기억으로부터 완전하게 정보를 잃어버리는 것이 아니라는 주장에 대한 몇몇 증거가 존재한다.

ㄱ) proactive inhibition

ㄴ) 'tip at the tongue' : 몇몇 정보는 존재하지만, 흡족하게 접근하기에는 어렵다.

ㄷ) 정보는 recall되지 않고 인식만 가능하거나, 혹은 즉시 recall될 뿐이다.

3) 인출

- recall : 기억으로부터 정보를 재생산하는 것이다.

- recognition : 정보가 전에 보여줬다는 지식만을 제공하는 정보만 나타난다. 단지 cue만 제시되는 것이다.

- recall은 인출 cues의 공급에 의해 도움을 받는다. (예. 카테고리, vivid한 이미지)

1.4. Thinking : reasoning and problem solving

동물, AI와는 다른 인간만의 정보처리 방식이 분명 존재한다.

그것은 추론하기와 문제해결하기이다. 또한, 인간사고는 의식적이고, 자기지각적이며, 경험하지 않은 것에 대한 생각이 가능하다.

1.4.1. Reasoning

- 결론을 그리기 위한 지식을 사용하는 프로세스이다.

- 관심영역에 대한 새로운 어떤 것을 추론하는 프로세스이다.

- 3가지 영역이 존재한다.

ㄱ) 연역 ㄴ) 귀납 ㄷ) 귀추

deductive reasoning

- 정의 : 주어진 전제로부터 필요한 결론을 논리적으로 끌어내는 과정이다.

- 특징 : 전제로부터의 논리적 결론, 즉 진실의 개념에 일치시킬 필요는 없다.

- 단점 : 무엇이 진실인지에 대한 갈등이 발생하기도 하며 종종 오용되기도 한다.

진실성과 정당성이 충돌하는 경우가 발생한다.

inductive reasoning

- 정의 : 우리가 본 적이 없는 케이스들에 대한 정보를 추기하기 위해 보는 케이들로부터의 일반화이다.

- 단점 : 아닌 케이스 하나가 등장하면 이를 증명하기에 어렵다.

따라서, 귀납적 추론을 도와주는 증거들을 모으는 것이 우리의 일이다.

adductive reasoning(가추추론)

- 정의 : 사실로부터 그것을 야기시키는 상태/행동으로의 추론을 말한다.

- 목적 : 우리가 조사하는 사건을 위한 설명으로 유도하는데 사용하는 방법이다.

- 단점 : 다른 행동 요인들도 있을 수 있다는 가능성이 항상 존재한다.

- 적용 : 상호작용적 시스템에 적용가능하지만, 문제 또한 발생할 수 있다.

행동(action)이 일어나면 사건(event)가 발생하는데, 행동과 사건 사이의 관계가 없다면 혼란과 에에러가 발생하기 쉽다.

Abduction

가령, 어떤 사람이 비틀거리며 걸어간다고 하자. 왜 그런가? 이런 경우, 우리는 그 '왜' 라는 물음에 답하기 위해 무엇을 생각해내야 하는가? '만약 사람들은 술에 취하면 비틀거리며 걸어간다' '그러므로 그는 술에 취하였다' 라고 상정한다고 하자. 이를 도식화하면 다음과 같다.

1. 어떤 이상한 사실 C 가 관찰되었다.

2. 그런데 만약 가설 H 가 참이라고 하면 C 는 이상하지 않다.

3. 그러므로, H 가 참이라고 상정할 만한 이유가 있다.

Charles Sanders Peirce 에 의하면 이런 방식으로 가설을 추측해 상정하는 것도 일종의 근거있는 추리이므로 논리라고 할 수 있다고 보았다. 이 논리는 전제가 참이면 결론이 필연적으로 참이 되는 연역법 (deduction) 도 아니고 그렇다고 해서 귀납법 (induction) 도 아닌 'abduction' 이라고 하였다. 이것은 '가설발상법' 이라고도 번역되어 왔으나 오늘날은 이것이 가설검사에도 채용되므로 양자를 모두 포괄할 수 있는 보다 넓은 의미에서 우리는 '상정논법' 으로 번역하기로 한다. 특히 'abduction' 은 전제가 참이지만 결론이 거짓일 수 있는 비논증적 추리이기 때문에 이를 지칭하는 넓은 의미의 귀납법에 속하며 그런 비논증적 추리의 중요한 논법중의 하나라는 의미로 상정논법이라고 한다 ...................... (이초식 1993)

Abduction은 Rule 의 Condition을 추측해 내는 것이다. 결과는 False일 수 있다. Abduction 은 일종의 추측이고 다수의 경우에 옳지만 항상 그런 것은 아니다. 따라서 Abduction은 유사 추론 (plausible inference) 이라고 한다. 즉 deduction 과는 달리 추론의 합법적인 형태는 아니다. Abduction 은 heuristic 의 일종으로 작용하며 시작할 장소를 알려준다

전문가시스템 의 추론엔진에서 Backward Chaining 방법은, A → B 즉 IF A THEN B 에서 A 가 주어져 있을 때 B를 추론할 필요가 있는가를 살피고, 필요시에 A 로부터 B를 얻어내는 deduction 의 일종이다 ....... Backward 방향의 진행은 수많은 Rule을 모두 수행하지 않고 조건을 만족하는 Rule을 찾아서 수행하기 위한 추론의 효율성 때문이다. Backward 방향에 의해 논리상으로는 Abduction에 가깝다.그러나 Abduction은 IF A THEN B에서 B 로부터 A를 유도하는 것으로 근본적으로 다르다. .......... (김재희)

퍼스의 유명한 콩주머니의 예는 귀납, 연역, 가추의 세 추리 형태가 상호 환원될 수 없음을 잘 보여준다.

연역

- 법칙 : 이 주머니에서 나온 콩은 모두 하얗다.

- 사례 : 이 콩들은 이 주머니에서 나왔다.

- ?결과 : 이 콩들은 하얗다.

귀납

- 사례 : 이 콩들은 이 주머니에서 나왔다.

- 결과 : 이 콩들은 하얗다.

- ?법칙 : 이 주머니에서 나온 콩은 모두 하얗다.

가추

- 법칙 : 이 주머니에서 나온 콩은 모두 하얗다.

- 결과 : 이 콩들은 모두 하얗다.

- ?사례 : 이 콩들은 이 주머니에서 나왔다.

퍼스는 "각기 모든 형태는 첫번째 것 (연역) 의 원칙과 관련되어 있지만, 두 번째 것 (귀납) 과 세 번째 것 (가추) 은 첫번째 것 이외의 다른 원칙을 포함한다는 것이 증명되었다" 고 본다. 꼭 성공하리라는 보장은 없지만, 우리는 가추를 통해 일반적인 예측을 할 수 있고, 미래를 이성적으로 다스릴 수 있다는 희망을 제공해 준다 .............. (박우석 2002)

Abduction 은 가장 좋은 설명 (explanation) 을 하기위한 추론이고 diagnosis, plan recognition, natural language understanding, vision 등등의 많은 작업에 응용되고 있다. Abduction 은 논리적으로 함축성이 있는 일련의 가정을 하고 그럼으로써 일련의 관찰들을 설명 (explain) 하는 것으로 흔히 형식화된다. ...... 아래는 Eugene lonesco 의 연극 'Rhinoceros (코뿔소)' 에 나오는 abduction 의 극단적인 예이다. ...... (AI Topics : Abduction)

- 모든 고양이는 죽는다.

- 소크라테스는 죽었다.

- 따라서, 소크라테스는 고양이다

term :

귀납법 (Induction) 논리학 (Logic) 불확실성 (Uncertainty) 추론 (Reasoning) 연역법 (Deduction) 인공지능 (Artificial Intelligence) 전문가시스템 (Expert System) 진단 (Diagnosis) 예측 (Prediction) 자연어 이해 (Natural Language Understanding) 컴퓨터비전 (Computer Vision) Charles Sanders Peirce

paper :

퍼스의 상정논법과 가설주의 : 이초식

연역, 귀납, 그리고 가추 : 박우석

귀추 논리 : 소흥렬

Abduction, Reason, and Science: A Review : Atocha Aliseda, 2002, AAAI

The Computational Complexity of Abduction : T. Bylander, D. Allemang, M. C. Tanner, and J. R. Josephson, Artificial Intelligence, 49:25-60, 1991. Also in Abductive Inference: Computation, Philosophy, Technology, eds. J. R. Josephson and S. G. Josephson, Cambridge University Press, Cambridge, UK, 1994.

1.4.2.problem solving

+ 추론과 문제해결의 차이

- 추론 : 이미 알고 있는 것으로부터 새로운 정보를 추론하는 방법

- 문제해결 : 친숙하지 않은 업무에 대한 해결책을 우리가 가진 시식을 사용해서 찾는 과정

+ 종류

1) 게쉬탈트 이론(Gestalt) : 지식과 통찰력의 재사용을 포함하는 문제해결 방법

2) 문제공간이론(problem space theory) : 마음은 제한된 정보 처리소로서 문제 공간에 천착하는 이론

1) 게쉬탈트 이론

- 행동주의자 주장 : 문제해결은 시도와 에러 혹은 반응들이라 알려진 것들을 재생산하는 문제이다.

- 게쉬탈트의 문제해결 방법 2가지 제시

ㄱ) productive : 문제에 대한 재구조화와 통찰력을 포함한다.

ㄴ) reproductive : 행동주의자들이 주장하던, 이전의 경험으로 유도한다. 해결책을 찾는데 방해한다.

- 한계

게쉬탈트 이론은 효과적인 증거와 구조를 제공하지 못한다.

통찰력이 무엇이고 언제 재구조화가 발생하는지 설명이 어렵다.

- 의의

행동주의자 이론에서부터 벗어나는데 일조한다.

problem space theory

- 문제 공간에 보다 집중해야 한다는 이론이다. 문제공간은 문제상태를 포함하기 때문이다.

- 문제는 시초상태(initial state)와 목표 상태(goal state)가 있다.

- 사람들은 조작자(operator)를 이용해서 시초상태에서 목표상태로 이동하고자 한다.

- 문제공간은 거대해서 휴리스틱 방법을 이용한다. 휴리스틱 방법중 하나가 means-ends 분석이다.

+ means-ends 분석

- 시초상태와 목표상태를 비교하고 조작자는 둘 사이의 차이를 줄여나간다.

- 문제공간 이론은 인간 처리 시스템의 제약 내에서 이루어진다. 즉, 문제공간을 찾는 것은 단기기기억 용량의 한계를 받는다.

- General problem solver 또한 문제 공간 이론에 기반한다.

- 장점

문제공간 프레임워크(framwork)는 지식집중적 문제 해결(knoeledge-intensive problem solving)에 있어 탁월하다.

그 예로 문제해결의 유추(analogy in problem solving)이 있겠다.

analogy in problem solving

+ 정의

- analogy mapping : 새로운 문제 영역과 관련한 지식을 맵핑한다.

- 잘아는 영역과 새로운 영역 사이의 유사성은 note하고, 잘아는 영역의 조작자는 새로운 영역으로 이동한다.

+ 단점

- 문제영역에 의미론적으로 가깝지 않으면, 유추적 정보를 놓친다.

+ 비교

- 유추는 새로운 문제를 해결하는데 오래된 정보를 사용한다는 점에서 게쉬탈트의 productive와 비슷하다.

1.4.3. Skill acquisition

우리가 접하는 대부분의 문제가 완전히 새롭지는 않다. 우리는 특정 영역에서 스킬을 점점 습득하면서 문제를 해결한다. 여기서는 스킬있는 행동이 작동하는 방법과 스킬을 얻는 방법에 대해 살펴본다.

+ 체스마스터의 생동과 덜 숙련된 체스플레이어의 비교

- 전문가 플레이어는 보드 배치를 단기기억에 chunk하여 저장하는 동시에, 덜 숙련된 플레이어 보다 chunk가 크다. 이는 컴퓨터 프로그래머에게도 동일하게 적용할 수 있다.

- 전문가와 비전문가 사이에는 문제를 그룹화하는데도 차이를 엿보인다.

초보자 : 표면상의 특징에 의해 문제를 그룹화한다.

전문가 : 개념적으로 비슷한 성질에 기반해 문제를 그룹화한다.

+ skill 습득방법

1. 배우는 자는 일반목적법칙을 사용한다. 일반목적법칙은 문제에 대한 사실들을 해석한 것이다. 이는 느리며, 기억 접근에 의존한다.

2. 배우는 자는 업무에 특정적인 법칙을 발전시킨다.

3. 법칙은 퍼포먼스의 속도를 증가시킨다.

: 1에서 2로 가는데 proceduralization의 과정이, 2에서 3으로 가는데 generalizarion의 과정이 필요하다.

1.4.4. Errors and mental models

- 실수 연구의 중요성

하찮은 실수는 비극적 영향을 낳기도 한다. 이를 고치려면 또한 상당한 노력이 필요하다.

우리 스스로가 에러를 발생시킬 때, 어떤 일이 벌어지고 있는지를 살펴보아야 한다.

- Error의 유형

ㄱ) skill 행동 맥락의 변화로부터 기인한다.

예. 친숙한 행동을 하고 있을 때, 다른 일을 해야함에도 그 일을 진행한다.

ㄴ) mental model : mental model은 시스템의 캐주얼한 행동을 이해하기 위한 사용자 고유의 이론이다.

이는 때로는 편파적인데, 전체를 이해하지 못하고, 증거보다 미신을 믿으며, 증거에 대한 잘못된 해석을 일삼는다.

-> error는 실제작동이 멘탈모델과 다를 경우 발생한다.

1.5. Emotion

인간의 경험은 복잡한 시스템인데, 감정도 이에 한 몫한다.

상황에 대한 감정적 반응은 우리가 수행하는 방법에 영향을 미친다.

ㄱ) 긍정적 감정 : 창의적으로 복잡한 문제를 풀 수 있도록 한다.

ㄴ) 부정적 감정 : 좁고, 포커스된 생각으로 이끈다.

- James-Lange Theory

감정은 심리학적 반응의 해석이다. 우리는 자극에 대해 심리적으로 반응하고 자극을 감정적으로 해석한다.

- (반대이론자) Cannon

우리의 심리적 과정은 감정적 반응을 설명하기에는 매우 느리다.

- Schachter & Singer

감정은 모든 상황의 밝은 면에서의 물리적 반응을 평가하는 사람으로부터 기인한다. 감정은 환경에 대한 인지적 평가에 기반한다.

- 정리

우리의 몸은 생물학적으로 외부자극에 반응하고 우리는 그것을 감정으로서 해석한다. 생물학적 반응은 우리가 다양한 상황을 다루는 방법을 변화시킨다. 이는 컴퓨터 시스템 연구에도 영향을 끼친다.

1.6. Individual differences

- 사람, 사용자 모두가 같지는 않다. 개개인의 차이를 인지하고 이를 디자인에 반영할 수 잇도록 해야 한다.

- 성, 신체적 능력, 지성적 능력, 나이 등이 있다.

1.7. Psychology and the design of interactive system

맥락에 대한 이해가 필요하다.

1.7.1. Guidelines

인간 인지, 개념 과정의 강점, 약점에 대한 논의가 필요하다.

1.7.2. Models to support design

심리학은 사용자 행동의 분석적, 예언적 모델의 발전을 도울 것이다.

1.7.3. techniques for evaluation

심리학은 디자인, 시스템을 평가하는 경험적 테크닉을 제공할 것이다.

1.8. summary

==================================

질문 :

웹 혹은 모바일에서 사용자 경험을 극대화하기 위해서 '인간 고유'의 특징/성질로부터 '디자인'을 착안할 수는 없을까?

1.1. 새로운 정보와 오래된 정보사이의 적절한 정보구조화

retroactive interference 와 proactive inhibition 는 새로운 정보와 오래된 정보 사이의 관계를 표명한다. 새로운 정보와 오래된 정보 사이의 '이입관계'가 발생하는 지점에 대한 보다 깊은 연구를 통해, 이를 UI 분야에 적용할 수 있지 않을까 생각합니다.

1.2. Recall과 recognition을 적절하게 활용한 디자인

오늘날 사회는 삶 자체가 life logging이다. 언제 어디서나 핸드폰으로 사진을 찍고, 누구나 보이스레코딩을 하며, 언제나 동영상 촬영까지 한다. 그러면 그럴 수록, '나'를 기록하는 정보는 수 없이 많아지고, 이를 관리하는 시스템이 OS에서는 더욱 요청된다. 내가 할 수 없는 기억을 '디자인'을 통해 '기억'할 수 있도록 돕는 방법을 인간의 기억 인출 원리에서 찾아볼 수 있을까 한다. '보철 기억'이 아닌 '보철 디자인'이 그것이다.

2. internet literacy에 대한 초보자/숙련자의 차이를 HCI로의 구현

오늘날 모든 홈페이지는 모든 사람에게 똑같은 디자인으로 구현되어 있다. 하지만, 10대가 로그인하면 10대들의 literacy를 고려한 디자인이, 60대 이상 할아버지가 로그인하면 보다 글자가 큰 모습의 디자인이 실현될 수 있으리라 본다. 이는 HCI의 개인화로의 가는 전초단계일 테다. 궁극적으로 웹의 사용기록을 통해 마치 카드사가 카드이용자의 사용기록을 통해 서비스를 제공하듯이, 웹 사용기록을 통해 개인에게 최적화된 웹페이지 디자인을 구현할 수 있으리라 본다. 그것은 웹페이지의 cutomazation의 한 단면이라 할 수 있겠다.

3. 멘탈모델의 실수가 무엇인지에 대한 보다 세심한 질적연구와 이를 고려한 HCI

인터넷 경험에서 실수는 매일같이 일어나는 일이다. 사용성조사를 통해 그 실수가 무엇인지에 대해 구체적으로 기록해 둘 필요가 있겠다. 이에 대한 방법론적 연구가 보다 자세하고 명확하게 필요하겠으나, 보다 많은 사람들이 일상에서 어떤 오류를 범하는지를 살펴보고, 이를 웹사이트 디자인에 적용해 보는 것도 무리는 아닐 것이라 파악한다.

우리의 눈은 완전한 이미지의 변형 혹은 해석이다.

우리의 눈은 완전한 이미지의 변형 혹은 해석이다.

댓글 없음:

댓글 쓰기